腰椎间盘突出并非直接遗传性疾病,但可能与遗传相关的易感因素有关。目前研究认为,先天结构异常(如椎间盘薄弱、腰椎排列异常)或某些基因缺陷可能增加患病风险,但后天因素(如久坐、负重、姿势不良等)仍是主要诱因。有家族史的人群需更关注预防,但不必过度担忧遗传问题。

一、遗传因素与腰椎间盘突出的关系

先天结构异常可能遗传

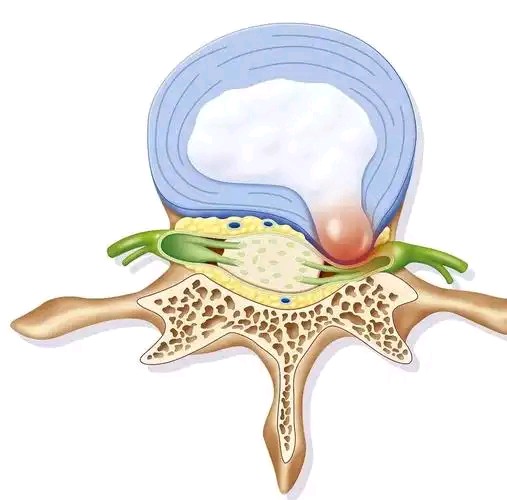

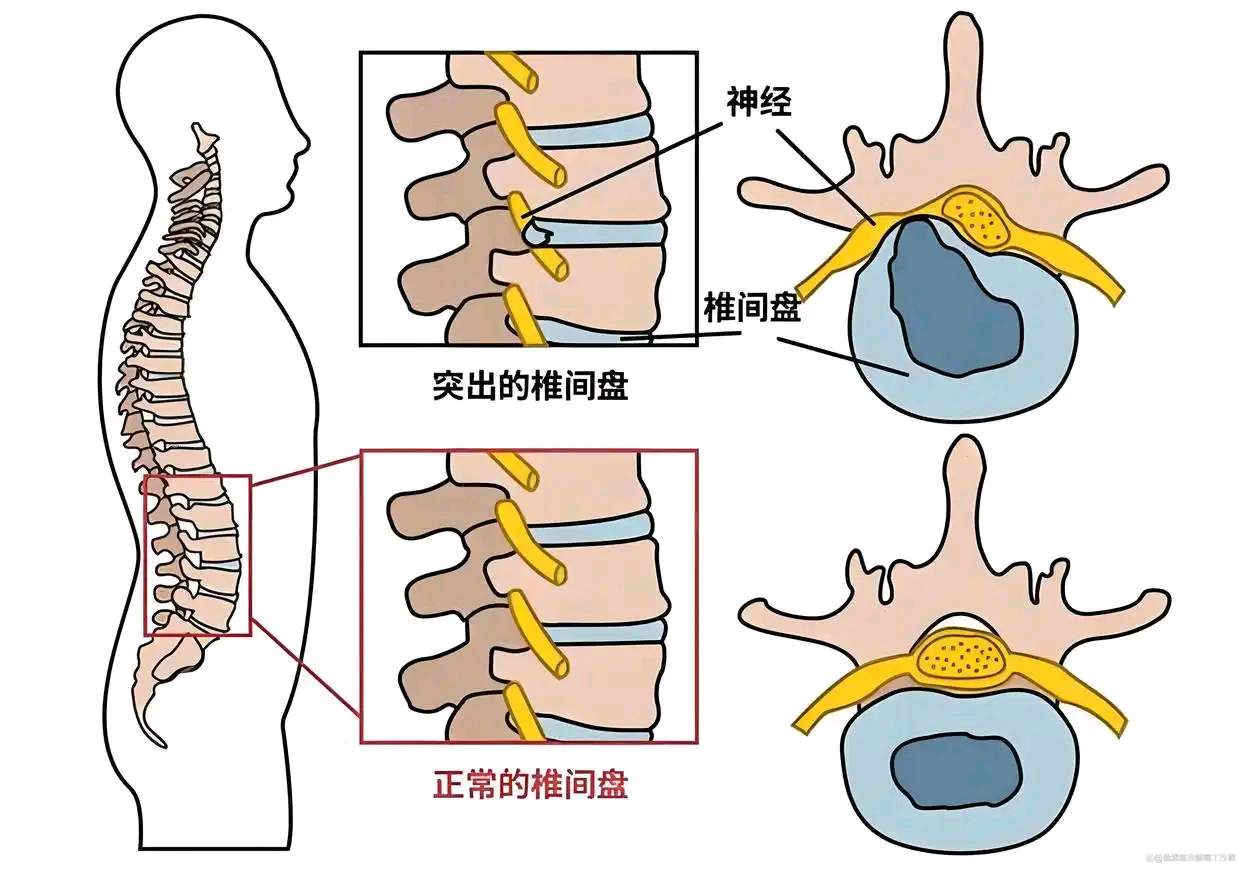

若家族中存在腰椎先天发育问题(如椎管狭窄、椎间盘胶原蛋白含量低),后代可能因遗传获得更脆弱的腰椎结构,从而在相同外力作用下更容易发生椎间盘突出。

基因关联性研究

部分研究发现,某些基因(如胶原蛋白相关基因、炎症因子基因)的突变可能与椎间盘退变加速有关。例如,COL1A1、COL9A2 等基因变异可能影响椎间盘纤维环的强度,但目前尚未发现单一决定性基因。

二、后天因素的主导作用

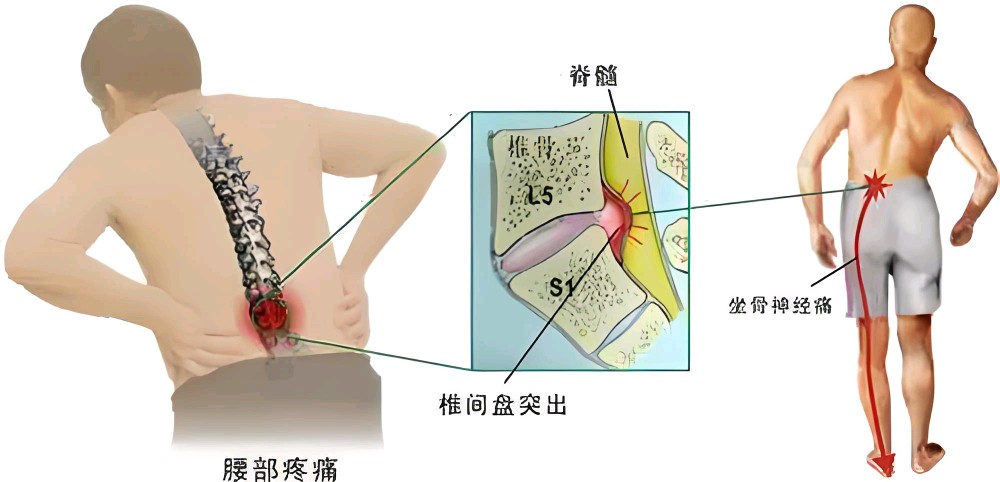

机械性损伤与劳损

长期久坐、弯腰搬重物、剧烈运动等行为会导致腰椎间盘压力骤增,加速退变。这类外因是大多数患者发病的直接原因。

年龄与退行性改变

椎间盘随年龄增长逐渐失去水分和弹性,20岁后即开始自然退化。退化程度与生活习惯密切相关,而非完全由遗传决定。

肥胖与代谢异常

体重过大会增加腰椎负荷,代谢异常(如糖尿病)也可能影响椎间盘营养供应,进一步加剧损伤风险。

三、有家族史人群的应对建议

加强早期筛查

若家族中多人患病,建议定期通过腰椎MRI或CT检查评估椎间盘状态,尤其出现腰腿痛、麻木等症状时需及时就医。

针对性预防措施

避免久坐久站,每1小时活动5-10分钟;

加强腰背肌锻炼(如小燕飞、臀桥);

控制体重,减少腰椎负担;

搬运重物时保持腰部直立,用腿部发力。

改善生活习惯

吸烟会减少椎间盘血供,加速退变;钙和维生素D摄入不足可能影响骨骼强度,需注意营养均衡。

四、治疗与遗传无必然联系

腰椎间盘突出的治疗(如保守治疗、微创手术)效果与是否遗传无关,主要取决于病情严重程度和个体恢复能力。即便存在遗传易感性,通过科学管理和早期干预,仍可有效控制症状,降低复发风险。

总结

腰椎间盘突出是遗传易感性与后天环境共同作用的结果,遗传因素仅占较小权重。保持正确姿势、适度运动、控制体重等主动防护措施,远比担忧遗传更有实际意义。若已出现症状,及时规范治疗是关键。