你有没有在临床上碰到这样的对话:

患者:“医生,我得的是湿疹吗?”

医生:“不一定,这可能是特应性皮炎。”

图片来源网络,侵删

特应性皮炎(AD)可能鲜有人知,但湿疹却家喻户晓。其实,特应性皮炎,又称特应性湿疹、异位性皮炎、遗传过敏性皮炎,是一种特殊的“湿疹”,所以特应性皮炎可以认为是“特应性湿疹/过敏性湿疹”。

图片来源网络,侵删

AD 是一种常见的慢性、复发性、炎症性皮肤疾病,其最主要的临床表现为皮肤严重瘙痒、湿疹状损伤以及干燥。AD 可视为一种特殊的湿疹形态,其中“特应性”即指“过敏性体质”。患有AD的人不仅仅是频繁的皮肤问题,还可能对某些食物过敏,或伴有哮喘、过敏性鼻炎、结膜炎等过敏性疾病。

图片来源网络,侵删

AD发病机制涉及多种因素,包括皮肤屏障异常、固有免疫应答缺陷、Th2优势型(Th2-skewed)适应性免疫应答和皮肤常驻微生物菌群改变。本文将重点介绍AD的药物治疗。

2024

AD 的外用药

1

外用糖皮质激素(TCS)

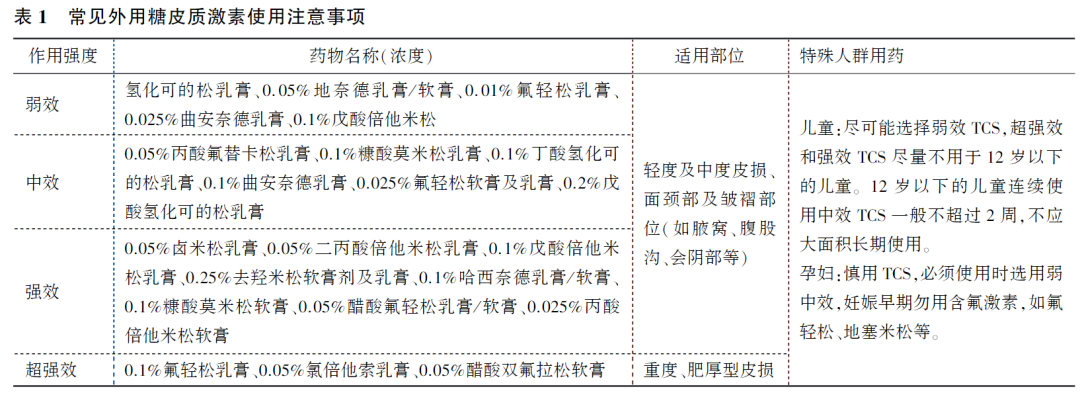

常见的外用糖皮质激素药品名称及注意事项见下表1

2

外用钙调神经磷酸酶抑制剂(TCI)

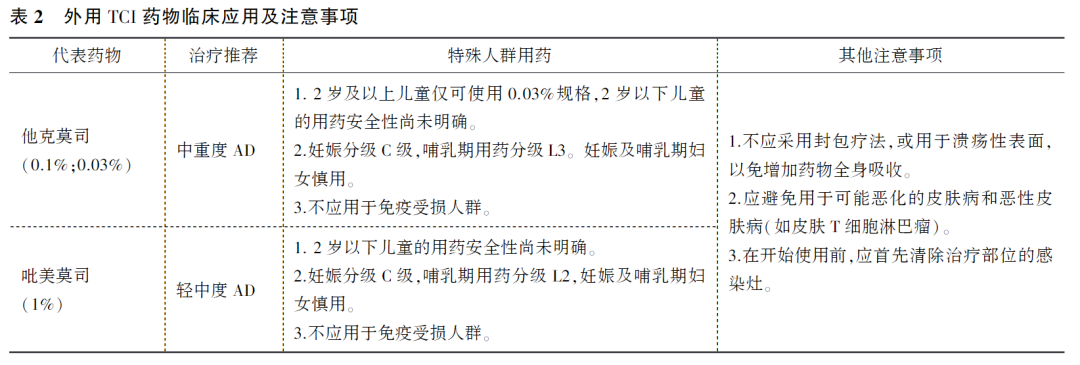

TCI是治疗AD重要的抗炎药物,此类药通过抑制钙调神经磷酸酶,阻断T细胞、巨噬细胞和肥大细胞产生和释放炎症细胞因子及介质而发挥抗炎作用。目前批准用于AD治疗的TCI为他克莫司和吡美莫司。0.1%他克莫司软膏的抗炎效果和中强效的糖皮质激素相当。

两药的临床应用及注意事项见下表

克立硼罗(2%软膏),是一种新型的磷酸二酯酶4(PDE-4)抑制剂,在婴幼儿AD中具有良好的耐受性及疗效,2020年被美国食品药品监督管理局(FDA)批准成为首个唯一适用于年龄低至3个月轻中度AD的非类固醇外用药,我国目前仅批准用于2岁及以上的轻中度AD。

外用抗组胺药5%多塞平乳膏可有效缓解AD瘙痒,但长期使用可能使患者接触过敏原的风险增加,不推荐用于止痒治疗。

JAK1/JAK2抑制剂芦可替尼(ruxolitinib)乳膏已完成Ⅲ期临床试验,达到了治疗儿童轻度至中度特应性皮炎(AD)临床 III 期研究的主要终点,有待获批上市。

2024

系统用药

3

免疫制剂

免疫抑制剂用于治疗不宜控制的严重AD,使用时间需6个月以上,常用药品有环孢素,甲氨蝶呤,硫唑嘌呤。

(1) 环孢素,应用最多,起始剂量3~5mg·kg-1·d-1,每日分2次口服,控制病情后逐渐减量至最小维持剂量0.5~1mgmg·kg-1·d-1,疗程不超过2年。日本特应性皮炎指南2020推荐用药时间为8~12周,如需长期给药,应间歇给药,包括2周或更长时间的停药期。治疗过程中需严密观察肾毒性,监测血肌酐和尿素氨水平增高

(2) 甲氨蝶呤,每周10~15mg,可顿服,也可分2次服。通常取得最佳疗效的时间为10周左右,12~16周以后增加剂量一般不能提高疗效。病情缓解后,应逐渐减量或停用。应用甲氨蝶呤的过程中可适当补充叶酸来减少胃肠道和血液的不良反应。本品有致畸作用,孕期和哺乳期禁止使用。另外,严重肾功能衰竭避免使用,当肝功能不全时,如果胆红素为3.1~5.0mg·dL-1,或AST>180IU,可给予75%的剂量,胆红素大于5mg·dL-1不应给药。

(1)度普利尤单抗(Dupilumab),是一种白介素4受体α拮抗剂,为首个获批用于特应性皮炎的生物制剂。目前在我国批准的适应证为用于治疗外用处方药控制不佳或不建议使用外用处方药的成人中重度特应性皮炎,在美国和欧洲可用于治疗6岁及以上患者。

(2)曲罗芦单抗(tralokinumab),是一款与白介素13(IL-13)高亲和力结合的全人源化单克隆抗体。该药物是全球首个特异性靶向IL-13获批治疗AD的单克隆抗体疗法(于欧盟获批),用于治疗适合系统治疗的12岁以上的中重度特应性皮炎(AD)患者。

(3)来瑞组单抗(lebrikizumab),一种特异性靶向IL-13的人源化单克隆抗体。目前在欧盟已获批治疗中重度特应性皮炎的Lebrikizumab(来瑞组单抗),在国内临床招募为上市做准备。

(4)奈莫利珠单抗(Nemolizumab),是抗IL-31a受体的人源化单克隆抗体,目前已在日本获批上市。

(5)非扎奴单抗(Fezakinumab),是一种针对IL-22的完全人单克隆抗体,目前还在研发中。

(6)艾托奇单抗(Etokimab)是一种针对 IL-33 的 IgG1 单克隆抗体。其Ⅱa期临床试验结果显示,与安慰剂组相比,在治疗第 29天,Etokimab 组的疾病严重程度及瘙痒均得到显著改。

(7)TSLP单抗,TSLP是一种与特应性皮炎、哮喘和其他嗜酸性粒细胞和Th2免疫相关疾病的发病机制有关的细胞因子。

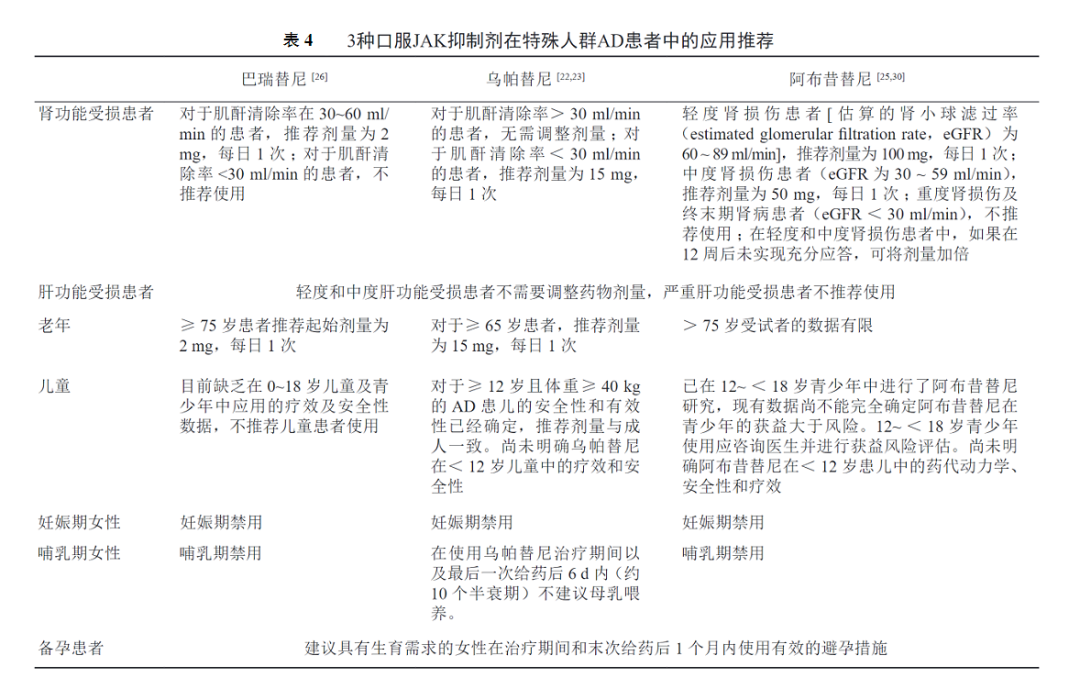

(8)JAK抑制剂,目前国际上先后获批的JAK抑制剂包括巴瑞替尼、乌帕替尼和阿布昔替尼,后两者目前已在中国获批上市,口服药乌帕替尼适用于12岁及以上青少年和成人患者,口服药阿布昔替尼适用于成人患者。

特殊人群用药见下表3

随着对AD病理机制的不断探索,预计将会有更多针对局部或全身的治疗药物被开发出来,为AD患者带来治疗的新可能性,并助力达成更有效的治疗目标。

参考文献