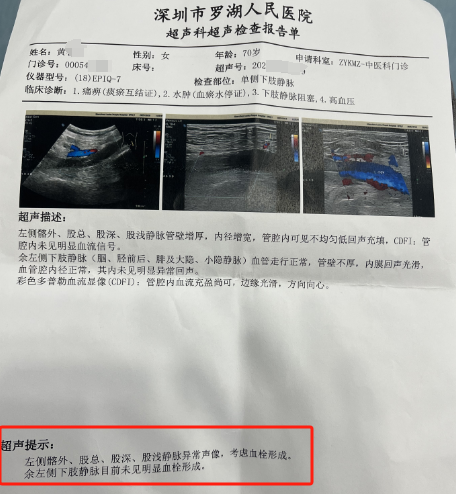

昨日上午出诊时,一位学生转诊来一名70岁女性患者,主诉为左下肢肿痛。起初学生认为此病例契合我的诊疗专长,然而我初见患者,便察觉其病情超出基层医疗机构的处理范畴。细问病史得知,患者前天返回深圳途中,因交通堵塞连续久坐十余小时,随后出现左下肢肿痛、行走困难的症状。结合典型诱因与临床表现,我当即判断该患者大概率为下肢静脉栓塞或血栓形成,此类疾病存在潜在风险,需专业医疗干预,遂立即建议患者前往上级医院完善下肢动静脉彩超检查。患者遵医嘱就医后,检查结果证实了我的判断,为后续及时治疗争取了时间。像这类的患者几乎放长假返程都能遇到,那么如何预防呢?

下肢静脉血栓形成的预防科普知识

下肢静脉血栓是血液在下肢静脉内异常凝结形成的血块,若血栓脱落可能引发肺栓塞,严重时危及生命。久坐、久卧、高龄、肥胖、有血栓病史等均为高危因素,日常可从以下多方面做好预防:

一、避免血液瘀滞,保持血液循环通畅

1、 减少久坐久卧:久坐(如乘车、办公)超过1小时,需起身活动5-10分钟,做踮脚、屈伸膝盖、旋转脚踝等动作,促进下肢血液流动;长途乘车或驾车时,若条件允许,可定时停车下车行走,避免连续10小时以上不活动,如上述病例中的患者,便是因长时间久坐诱发风险。

2、合理安排卧床休息:因疾病需长期卧床者,可在医生指导下定时翻身,或由家人协助按摩下肢肌肉(从脚踝向大腿方向轻柔按压),也可使用气压治疗设备,模拟肌肉收缩,预防血液瘀滞。

3、避免下肢受压:日常坐姿避免翘二郎腿、盘腿,穿宽松衣物与鞋袜,不穿过紧的袜子或裤腿,防止压迫下肢静脉,影响血液回流。

二、增强血管弹性,降低血栓形成风险

1、坚持适度运动:根据自身情况选择合适运动,如散步、慢跑、游泳、骑自行车等,每周3-5次,每次30分钟左右。运动能增强下肢肌肉力量,促进血液循环,改善血管弹性,尤其适合中老年人、肥胖人群等高危群体。

2、保持健康饮食:多喝水,每日饮水量1500-2000毫升,避免脱水导致血液黏稠度升高;饮食以清淡为主,减少高油、高糖、高盐食物摄入,多吃富含膳食纤维的蔬菜(如芹菜、菠菜)、水果(如苹果、香蕉)及富含优质蛋白的食物(如鸡蛋、瘦肉、豆制品),帮助维持血管健康。

三、关注高危人群,做好针对性预防

1、高危人群主动筛查:年龄超过60岁、有下肢静脉血栓病史或家族史、患有糖尿病、高血压、肿瘤、肾病等基础疾病,以及长期服用激素类药物的人群,需定期进行下肢血管检查,如超声检查,及时发现潜在问题。

2、特殊场景加强防护:术后、产后等需长期卧床的人群,可在医生指导下使用低分子肝素等抗凝药物,或穿戴医用弹力袜(需选择合适压力等级),通过外力促进静脉回流,降低血栓形成概率;出行前若存在高危因素,可提前咨询医生,制定个性化预防方案。

四、警惕早期症状,及时就医干预

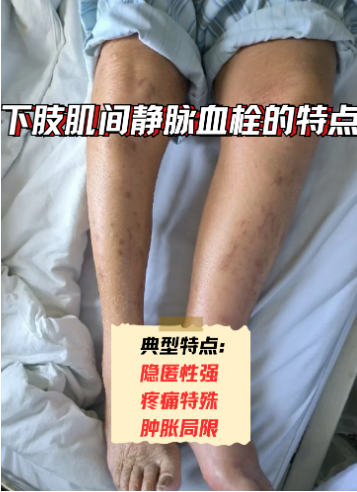

若出现下肢突然肿胀、疼痛(按压时加重)、皮肤温度升高、颜色发红或发紫等症状,需立即前往医院就诊,通过下肢血管超声、凝血功能检查等明确诊断。早期干预可有效降低血栓脱落引发肺栓塞的风险,避免病情延误,如上述病例中的患者,因及时就医检查,为后续治疗赢得了宝贵时间。

下肢静脉血栓预防的核心在于“动起来、护好血管、早发现”,日常做好细节防护,尤其是高危人群提高警惕,可大幅降低疾病发生概率,守护下肢健康。