前言:近视防控发展这几十年了,无数人在近视防控道路上前仆后继,大家对于近视的认知越来越深刻,近视防控必须前移,不能等已经近视了再防控,而是在幼儿园阶段,在远视储备开始快速消耗阶段,在发现眼轴超出生理性增长阶段,如果一个孩子已经都有50度近视了还让继续观察的话,这明显就是在延误防控时机。遇到这样的医生何尝不是一种悲哀!

1. 关于“50度近视还让回家观察”

传统观念(已过时):过去的眼科观念认为,低度近视(通常指100度以下)不影响生活,可以暂时不配眼镜,观察进展速度。?这种观念是被动和滞后的。

现代观念(科学共识):50度近视虽然度数低,但它是一个明确的信号,表明孩子的眼睛已经发生了不可逆的改变——眼轴已经变长,从生理性远视状态消耗完毕,正式进入了“近视”的病理状态。这个阶段,眼轴的生长速度往往是最快的。

“回家观察”的后果:在没有干预的情况下,单纯观察的几个月里,孩子的眼轴很可能飞速增长,度数随之快速上升,白白浪费了最佳的早期干预时机。尤其是12岁以内的孩子,延误3个月时间就可能增长50度以上的近视。

2. 关于“近视防控必须前移”——这也是全球近视防控专家的共识。黄金干预阶段:真正的防控“主战场”不是在“近视后”,而是在“近视前”:

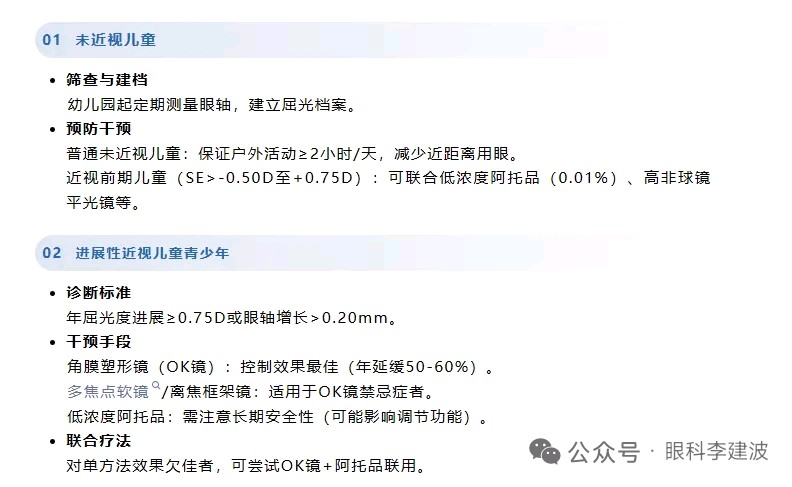

幼儿园阶段(3-6岁):定期监测远视储备量。3岁的孩子应该有两三百度左右的远视储备,4、5岁的孩子应该有200度左右的远视储备,6岁的孩子应该有150度左右的远视储备。如果远视储备低于同龄人正常值,就是近视的早期预警。远视储备快速消耗阶段:发现远视储备值远低于同龄儿童正常水平,甚至为零时,就必须立即采取强化的干预措施,如增加户外活动、改善用眼习惯、光学干预、进行视觉训练等。眼轴超出生理性增长阶段:通过眼轴测量(这是比验光度数更精准的指标),发现孩子眼轴年增长超过0.2mm(儿童生理性增长约为0.1-0.15mm/年),即使屈光度还是正数(远视),也意味着近视风险极高,必须干预。

2025版近视管理白皮书首次明确提出对≤12岁近视儿童“按需管理”,强调早期干预的关键性。特别强调对近视前期儿童(远视储备消耗过快但未达近视标准)的干预窗口期,眼轴的增长在近视来临前的1、2年内就开始快速增长,这个苗头一单抓住,近视防控事半功倍。

白皮书创新提出“筛查-诊断-干预-随访”全流程管理体系 ,依托个性化解决方案及大数据、人工智能等技术实现闭环管理。流程关键节点包括:初诊建档:幼儿园起建立屈光档案进展诊断:眼轴年增长>0.20mm或屈光度年增长>0.50D效果评估:眼轴增长≤0.20mm/年为控制良好方案调整:效果不佳时更换或联合干预。

停用标准:≥16岁且眼轴年增长<0.06mm

如果一个孩子已经测出50度真性近视,这说明上述所有的“前哨站”都已经失守了,战斗已经打响,岂能再“观察”?

3. 为什么会出现这种“漏诊误治”?

知识更新滞后:很多医生,特别是非视光专业或基层医院的医生,其知识体系可能还停留在十年前,不了解近视防控的最新进展和紧迫性。

检查手段不足:完整的近视风险评估需要一套“组合拳”:电脑验光、眼轴测量、角膜曲率测量、视功能检查等。

很多地方只有简单的电脑验光,查不出深度问题。

重视程度不足:部分医生或家长仍抱有“近视没什么大不了,以后做激光就行”的错误观念,忽视了高度近视带来的眼底病变风险(如视网膜脱落、黄斑病变、青光眼等)。

家长应该怎么做?(行动指南)

找对专家:带孩子去看眼视光专科或小儿眼科的医生,特别是那些在“近视防控”领域有深入研究和实践的专家或验光师。

要求全面检查:首次检查或定期复查时,主动要求测量眼轴长度。

建立孩子的眼轴发育档案,这是监控近视进展的“金标准”。

拒绝单纯观察:当孩子确认为真性近视(散瞳后验光)后,应立即与医生讨论干预方案。

目前的主流有效方法包括:

角膜塑形镜(OK镜):夜间佩戴,白天获得清晰视力,并能有效延缓眼轴增长。离焦设计的框架眼镜/软性接触镜、降低对比敏感度眼镜:这类眼镜只要日常佩戴即可延缓近视。

行为干预:保证每天至少2小时的户外活动(最关键且免费!)、保持正确的读写姿势、遵守“20-20-20”法则(每用眼20分钟,看20英尺外的物体至少20秒)。拉远镜、读写台、哺光仪:这些当下比较火的工具根据每个孩子的情况可以选择性使用。

药物干预:低浓度阿托品滴眼液(如0.01%),通常与其他手段联合使用,能有效减缓近视进展。

建立档案,定期复查:每3-6个月进行一次全面的眼健康检查,包括度数、眼轴等,动态评估防控效果并及时调整方案。

总结:

面对当下近视防控乱象,悲愤和批评是完全正当的。在当今的医疗水平下,对一名已确诊50度近视的儿童仅采取“回家观察”的建议,确实是不负责任且落后的。家长需要主动更新知识,积极寻求最专业的帮助,为孩子抢在近视高速发展的前面,打好这场“视力保卫战”。