根据祖国医学辨证施治原理,选择适宜的药物水煎冼浴、足浴或局部涂、擦、贴、敷,通过药物的外治作用和对局部经络穴位的刺激作用,以达到治疗疾病目的的一种治疗方法,称为中医药外治法,又称中医特色疗法。

因其避免口服药物,减少药物对胃肠道的刺激,降低药物不良反应。同时使用方便,方法简单,疗效可靠,副作用少而颇受人们欢迎。除了广为人知的针灸、拔罐还有很多其他的方法,现以妇科疾病为例介绍一下中医外治法。

中药灌肠

适用疾病:盆腔炎、子宫内膜异位症、子宫腺肌病、陈旧性宫外孕、不孕症、痛经等妇科疾病。

作用机理及特点:采用结肠滴入的方法,使中药处于结肠、直肠位置处,药物被肠黏膜吸收,达到治疗妇科病的目的。与口服相比,采用直肠方式给药能避免消化酶、胃酸对中药性能造成的不良影响,而且防止药物给胃肠带来直接刺激而出现不适,而且可将药物对肝脏造成的副作用降到最低;另一方面,肛门附近齿状线黏膜上皮细胞可迅速吸收药物,使药物能短时间内到达盆腔静脉丛,使得药物的局部浓度升高,药效增强。而且此种给药方式与静脉注射相当,具有利用率高、作用时间长久、吸收快等优点。另外,中医认为经脉使大肠与肺相互络属,肠道吸收药物后,经经脉上行于肺而至全身,可达到治疗全身疾病之目的。

中药封包外敷、中药塌渍、中药熏蒸、中药离子导入

适应疾病:盆腔炎、痛经(子宫内膜异位症、子宫腺肌病)、月经不调(后期、量少)、不孕症、产后身痛、外阴营养不良等妇科疾病。

作用机理及特点:

1.持续温热理疗作用:皮肤通透性增加,使热力药力,同时自体表毛窍透入病变经络。

2.清除局部炎症反应:局部及盆腔组织温度升高,促进炎性产物吸收,加速炎症致痛物质清除,改善盆腔淤血的状况,消除盆腔粘连,缓解疼痛。

3.增强药物的治疗效果:毛孔疏松,腠理得开,利于发挥药物疏通经络,行气活血,消肿散瘀,温经散寒,除湿止痛,扶正祛邪的功效。

艾灸(隔物灸、脐灸、温针灸、督灸)

适应疾病:盆腔炎性疾病、痛经(子宫内膜异位症、子宫腺肌病)、月经不调、不孕症、围绝经期综合征、经期紧张综合征、产后身痛等妇科疾病属寒证、虚证者。

作用机理及特点:古称“灸焫”,又称艾灸。指以艾绒为主要材料,点燃后直接或间接熏灼体表穴位的一种治疗方法。具有温经通络,升阳举陷,行气活血,祛寒逐湿,消肿散结,回阳救逆等作用,可用于保健。对慢性虚弱性疾病和风、寒、湿邪为患的疾病尤为适宜。

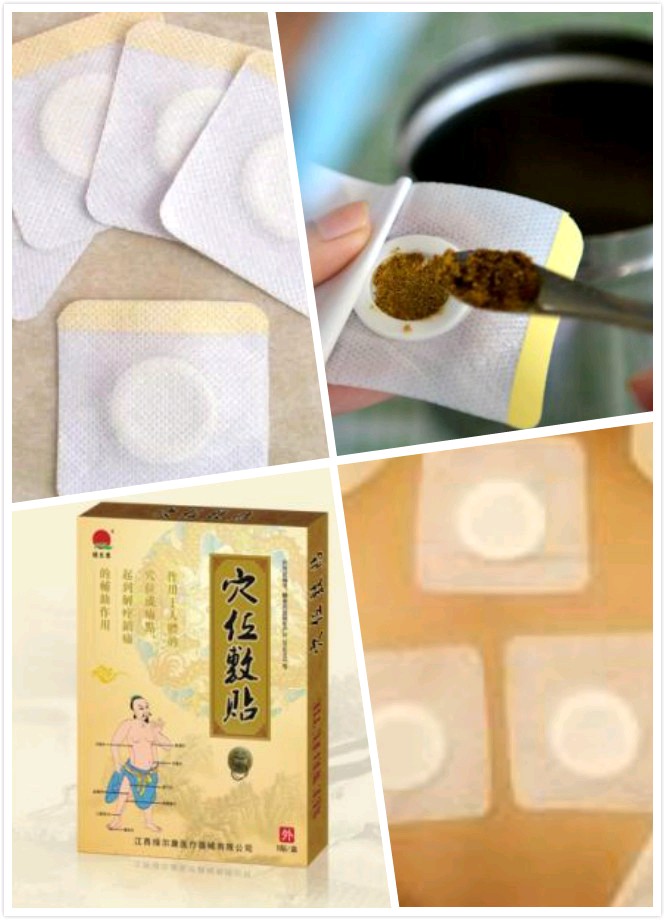

中药穴位敷贴

适应症:盆腔炎性疾病后遗症、痛经(子宫内膜异位症、子宫腺肌病)、月经不调、不孕症、围绝经期综合征、经期紧张综合征、先兆流产等妇科疾病。

作用机理及特点:是将药物敷于患者体表穴位上的一种治疗方法。通过药物的透皮吸收,水合作用,表面活性剂和芳香药物的促吸收作用,使药物经皮肤吸收经穴位循经传导,达到治疗作用。“三伏贴”、“三九贴”就是属于穴位敷贴。

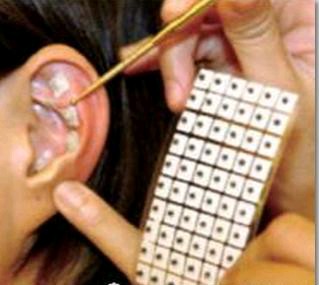

耳穴压豆

适应症:失眠、抑郁、痛经、月经不调等症状,而且还可减轻患者围手术期出现的恐惧、焦虑、紧张等负面情绪。

作用机理及特点:是通过给患者耳廓上的穴位施加一定刺激,获得运行气血、疏经通络的疗效。根据患者病情选择穴位,将王不留行籽置于其上,按压相关穴位。为获得较好的疗效,要求患者反复对胶布敷贴位置进行按压,用力大小均匀。

穴位埋线

适应症:疼痛性疾患、功能性疾患及慢性疾患。肥胖、盆腔炎、多囊卵巢综合征、不孕症、子宫内膜异位症、子宫腺肌症、痛经、等妇科疾病。

作用机理及特点:将羊肠线埋入穴位,肠线在组织中被分解、吸收,对穴位起到持续刺激作用,以达到治疗目的。

中医外治法除了可以用于治疗疾病之外,还可以用于养生保健,有兴趣的朋友可以试试。