大家在“阳过”“阳康”后会出现“吞刀片”、“水泥鼻”等症状,之后有部分人还会开始出现耳闷、听力下降、耳鸣等症状。这是为什么呢?

当我们出现这样的症状时,有可能是得了“分泌性中耳炎”。

一、什么是分泌性中耳炎

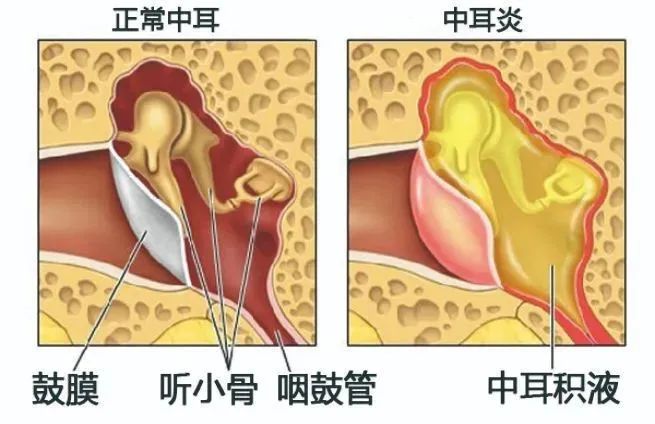

分泌性中耳炎是以中耳积液伴听力下降为主要特征的中耳非化脓性炎性疾病

主要症状包括:

(1)听力减退:传导性听力减退伴自听增强,头位前倾或偏向患侧,听力可暂时改善。

(2)耳闷胀感:按压耳屏后可暂时减轻。

(3)耳痛:可有轻微耳痛,或耳痛不明显。

(4)耳鸣:间歇性,如“噼啪”声,摇头、打呵欠或擤鼻时,可听见水声。

耳镜检查可见鼓膜内陷,鼓室积液征

正常鼓膜

中耳积液

中耳积液

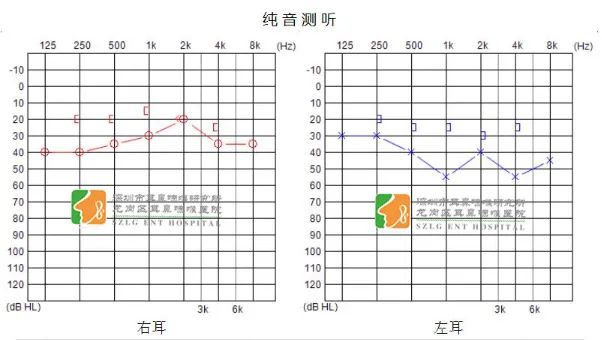

听力检查多为传导性耳聋,少数可为混合性耳聋

二、为什么会得分泌性中耳炎

首先,我们要先了解一下咽鼓管——

咽鼓管是耳朵(中耳)和鼻咽部(鼻腔的后面)连接一条管道,也就是说,耳朵和鼻子是相通的(这就是我们为什么考虑分泌性中耳炎时要做鼻子的检查和使用喷鼻的药物的原因)——很多患者的疑虑。

咽鼓管功能包括:

(1)保持中耳内外压力平衡:当鼓室内气压与外界大气压保持平衡时,有利于鼓膜及听骨链的振动,维持正常听力。

(2)引流中耳分泌物:鼓室及咽鼓管粘膜所产生的粘液,可借咽鼓管粘膜上皮的纤毛运动,不断地向鼻咽排出。

(3)防止逆行性感染:咽鼓管具有防止鼻后部液体或异物进入耳内的功能。

(4)阻声和消声作用:在正常情况下,咽鼓管的闭合状态可阻隔说话、呼吸、心搏等自体声响的声波经鼻咽、咽鼓管而直接传入鼓室。

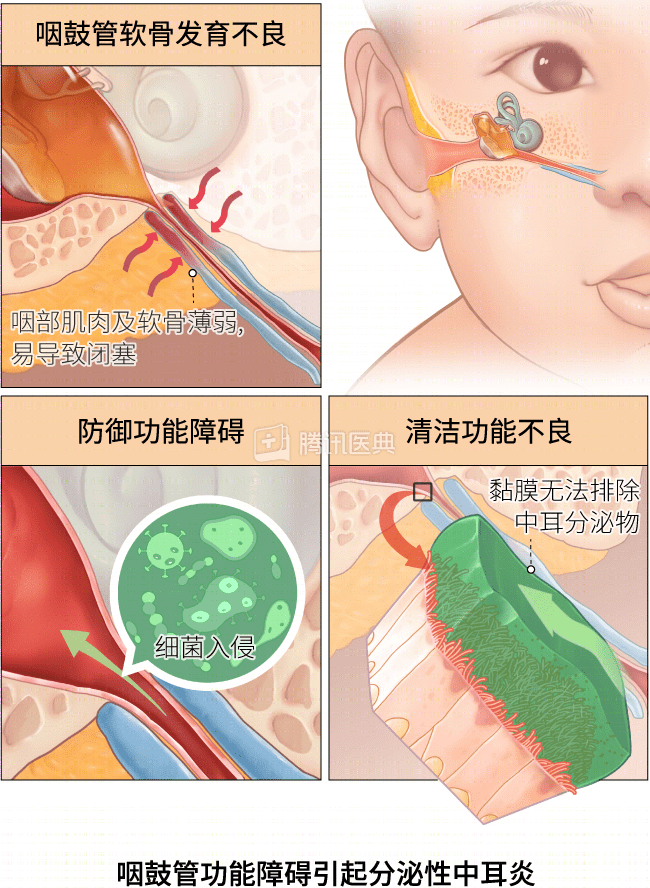

三、分泌性中耳炎发病机制

(1)咽鼓管功能障碍:

a)感染新冠后,鼻腔粘膜充血、肿胀,分泌物增多,咽鼓管咽口及管腔内的粘膜肿胀等,引起咽鼓管堵塞,导致咽鼓管功能异常,使中耳形成负压,导致中耳腔积液。

(1)腺样体肥大、慢性鼻窦炎、鼻咽部肿瘤等均可导致咽鼓管堵塞,形成中耳腔积液。

(2)逆行感染:鼻塞、流涕时,用力擤鼻涕、回吸鼻涕、不正确的鼻腔冲洗等可造成逆行感染,导致中耳炎发生。

(3)免疫反应:引起中耳黏膜水肿的免疫反应,可造成中耳负压,引起中耳分泌功能亢进。

(4)其它因素:如吸烟等。

四、分泌性中耳炎的治疗

治疗原则

清除中耳积液,改善中耳通气引流功能,控制感染,以及病因治疗为本病的治疗原则。本病的首选治疗方案是非手术治疗,包括药物及咽鼓管吹张治疗。非手术治疗无效时应考虑手术治疗。

药物治疗

临床上用于治疗分泌性中耳炎的药物有抗菌药物、糖皮质激素、粘液促排剂、鼻用减充血剂、抗组胺药等。

(1)抗菌药物:除非考虑合并有细菌感染,一般不建议使用抗菌药物治疗。

(2)糖皮质激素:局部鼻用激素或短期口服糖皮质激素进行抗炎治疗。

(3)粘液促排剂:促进积液排出。

(4)鼻用减充血药及抗组胺药:为保持鼻腔及咽鼓管通畅,可短期使用减充血剂。

手术治疗

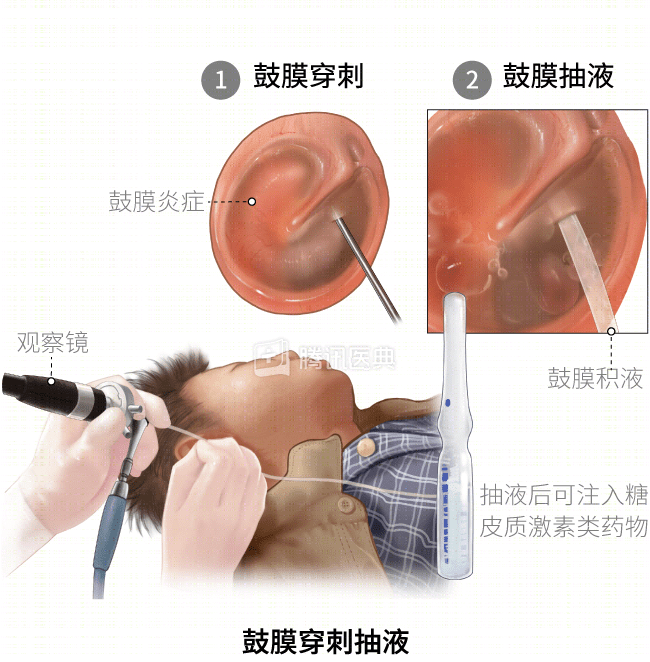

1、鼓膜穿刺术

药物治疗效果欠佳者,可选择鼓膜穿刺结合药物治疗。

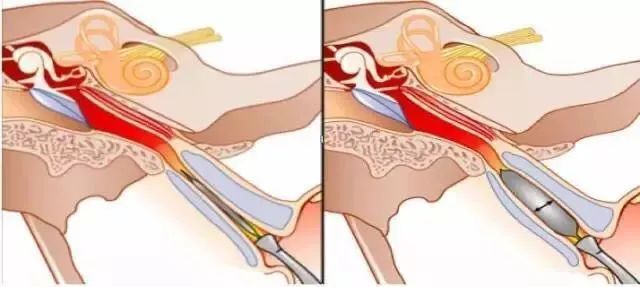

2、鼓膜置管术

适用于保守治疗无效,反复鼓膜穿刺未见好转,听力损失加重或积液黏稠的患者。

3、咽鼓管球囊扩张成形术

保守治疗无效的慢性咽鼓管功能障碍,难治性分泌性中耳炎,也可采用咽鼓管球囊扩张成形术。

分泌性中耳炎治疗不及时或不彻底,可转为慢性,造成鼓室长期积液,鼓膜内陷、粘连、听骨链破坏,胆固醇肉芽肿和后天原发性胆脂瘤等,会引起永久性的听力损失。如有不适,请您尽快就医!