近期,广东省某地报告了由蚊虫叮咬传播的基孔肯雅热病例,引发广泛关注。这种常被误认为“登革热表亲”的疾病,却能带来持续数月的关节剧痛,严重影响患者生活质量。本文将带您全面了解基孔肯雅热,掌握科学防治之道。

一、什么是基孔肯雅热?

基孔肯雅热(Chikungunya fever)是由基孔肯雅病毒(CHIKV)引起、经蚊媒传播的急性传染病。“Chikungunya”源自非洲土著语,意为“弯曲身体”,形象描绘了患者因严重关节疼痛而被迫弯腰屈膝的典型姿态。

核心传播途径:

主要媒介:埃及伊蚊(Aedes aegypti)和白纹伊蚊(Aedes albopictus,俗称“花斑蚊”)。

传播方式:病毒通过病媒蚊叮咬感染宿主(人或灵长类动物)→ 病毒在蚊体内增殖 → 健康人被带毒蚊叮咬而感染。

高发地区与季节:热带、亚热带地区高发(如非洲、东南亚、印度次大陆、美洲等);雨季及气候温暖潮湿时蚊虫活跃,传播风险显著增加。

二、病毒如何侵害人体?

1、入侵与扩散:带毒蚊叮咬时,病毒随唾液进入人体皮肤 → 感染局部组织细胞(如树突细胞、成纤维细胞)→ 随淋巴和血液播散至全身(病毒血症)。

2、靶器官攻击:病毒尤其“青睐”肌肉、关节、淋巴结、肝脏等组织器官,引发炎症风暴。

3、关节剧痛之谜:病毒可直接感染关节部位的成纤维细胞、巨噬细胞等,诱导促炎因子(如IL-6、IL-1β、MCP-1)大量释放,导致滑膜炎症、关节组织损伤,引起剧烈疼痛和功能障碍。

4、免疫应答:机体产生抗体清除病毒,但过度的炎症反应可能造成组织损伤,部分患者关节痛可持续数月甚至数年。

三、典型症状:远不止发烧那么简单

1、潜伏期:通常3-7天(范围2-12天)。

2、急性期表现(持续数日至2周):

高热(>39℃):常突然起病。

剧烈关节痛:最具特征性。多为对称性,影响手腕、脚踝、手指、膝盖等小关节,疼痛剧烈导致活动受限。

皮疹:约半数患者出现斑丘疹或麻疹样皮疹,多见于躯干四肢。

肌肉痛、头痛、乏力:常见伴随症状。

其他:结膜充血、恶心呕吐、淋巴结肿大等。

3、慢性期困扰(部分患者):

持续性关节疼痛/僵硬:可迁延数周、数月甚至数年,影响生活质量。

疲劳感:长期存在。

其他:偶见神经系统(脑膜脑炎、吉兰-巴雷综合征)或心血管并发症,但相对少见。

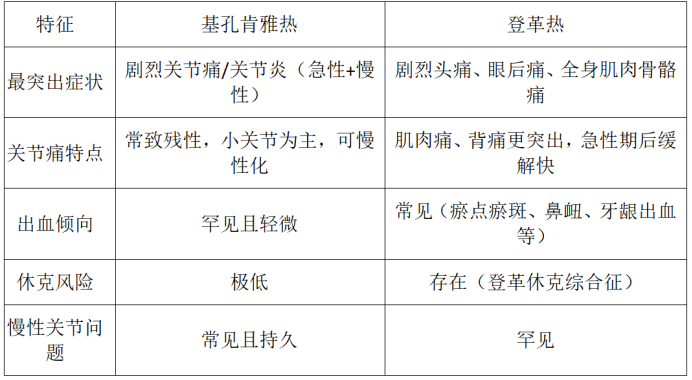

四、关键区分:基孔肯雅热 vs. 登革热

两者均由伊蚊传播,急性期症状相似(发热、皮疹、肌肉痛),但核心区别显著:

五、如何确诊?

1、病原学检测(急性期,发病<7天):

病毒核酸检测(RT-PCR):检测血液中的病毒RNA,是急性期确诊的金标准。

病毒分离培养:操作复杂耗时长,多用于科研。

2、血清学检测(发病>4-5天后):

IgM抗体检测:提示近期感染(感染后约5天出现,可持续数月)。

IgG抗体检测:提示既往感染或恢复期(感染后1-2周出现,可持续数年)。需注意与同属甲病毒(如马雅罗病毒、奥尼翁尼翁病毒)的交叉反应。

3、其他检查:血常规常显示淋巴细胞减少、血小板轻度减少(远不如登革热严重);肝酶(AST/ALT)可能轻度升高。

诊断标准(综合参考):

1、流行病学史:发病前2周内曾在疫区居住/旅行或有蚊虫叮咬史。

2、临床表现:急性发热(>38.5℃)伴剧烈关节痛/关节炎。

3、实验室确诊:血清或体液标本中检测到CHIKV RNA,或分离到病毒,或血清特异性IgM抗体阳性/恢复期IgG抗体滴度4倍及以上升高。

六、治疗:尚无特效药,对症支持是核心

核心原则:对症治疗,缓解不适;充分休息,补充水分。

常用药物:

解热镇痛药:对乙酰氨基酚(扑热息痛):首选,退热止痛相对安全。

慎用药物:非甾体抗炎药(NSAIDs)如布洛芬、阿司匹林:在确诊前或排除登革热前避免使用,因其可能增加登革热患者出血风险。确诊基孔后,若疼痛严重且无禁忌,可在医生指导下短期使用。

阿司匹林:尤其禁用于儿童(Reye综合征风险)。

慢性关节痛管理:

物理治疗(热敷、冷敷、康复锻炼)至关重要。

镇痛药(对乙酰氨基酚、谨慎使用NSAIDs)。

严重者:可考虑在风湿科医生指导下试用羟氯喹、甲氨蝶呤(证据有限且需个体化评估),或短期小剂量糖皮质激素。

最新治疗进展(研究阶段):

1、抗病毒药物:法匹拉韦(Favipiravir)等在动物和早期临床试验中显示一定抗CHIKV活性,但尚未批准用于临床治疗。

2、免疫调节/抗炎治疗:针对慢性关节炎,研究探索如甲氨蝶呤、柳氮磺吡啶、肿瘤坏死因子抑制剂(如TNF-α拮抗剂)等的效果。托珠单抗(IL-6受体拮抗剂)在个案报道和小型研究中显示对难治性关节炎有效。

3、单克隆抗体:针对CHIKV的特异性单克隆抗体处于临床前或早期临床研究阶段。

4、疫苗研发:多个候选疫苗(减毒活疫苗、病毒样颗粒疫苗、mRNA疫苗等)处于不同临床试验阶段,尚无商品化疫苗上市。

七、预防胜于治疗:关键在防蚊灭蚊

1、个人防护(重中之重):

使用驱蚊剂:外出时暴露皮肤涂抹含有效成分(如避蚊胺DEET(推荐浓度20-30%)、派卡瑞丁Picaridin、伊默宁IR3535或柠檬桉油OLE)的驱蚊剂。按说明书使用。

穿着防护衣物:户外活动尽量穿浅色长袖衣裤。

安装纱门窗:家中安装纱门纱窗,使用蚊帐(尤其婴儿床)。

清理积水:翻盆倒罐,清除家中及周边环境的小型积水容器(花盆托盘、废弃瓶罐、轮胎等),破坏孳生地。

2、社区防控:

政府及社区组织定期开展环境整治,清除公共区域积水。

必要时在专业人员指导下进行灭蚊(化学喷洒、生物防治)。

3、旅行建议:前往疫区前了解疫情,务必做好防蚊措施。归国后出现发热、关节痛等症状及时就医并告知旅行史。

八、患者生活注意事项

1、急性期:严格卧床休息,多饮水(温开水、淡盐水、口服补液盐),进食易消化食物。遵医嘱服用退热止痛药。

2、关节痛护理:

避免关节过度活动或负重。

可尝试在医生指导下进行温和的关节活动度练习。

局部热敷或冷敷(根据个人感受选择)可能有助于缓解疼痛。

3、慢性期管理:

坚持物理治疗:在康复师指导下进行规律锻炼,维持关节功能。

耐心与信心:慢性关节痛可能持续较长时间,需保持积极心态,与医生沟通调整治疗方案。

4、防止传播:发病初期(约1周内)患者血液中含病毒,应避免被蚊虫叮咬(使用蚊帐、驱蚊剂),防止病毒传播给他人。

基孔肯雅热虽由小小蚊虫叮咬引发,却能带来剧烈且可能持久的关节疼痛。近期广东出现的病例再次敲响警钟。面对这种疾病,我们需牢记三点:

防蚊灭蚊是核心防线:清除积水、使用驱蚊剂、安装纱窗,有效切断传播链。

识别特征早诊断:突发高热伴剧烈关节痛是典型信号,尤其有蚊虫叮咬史或疫区旅居史者应及时就医,明确诊断并与登革热鉴别。

科学应对是关键:目前无特效抗病毒药,急性期以休息、补液、安全使用退热止痛药为主;慢性关节痛需重视物理治疗,在医生指导下合理用药。

提高警惕,做好防护,我们完全有能力将“屈体之痛”拒之门外。