清晨查房时,21岁的大学生小敏(化名)撩起衣角露出腰部:“医生,每次跑步后这里都胀痛,尿液也变红了...”她反复发作的左侧腰痛和血尿,最终被确诊为胡桃夹综合征(NCS)——一种因血管解剖异常导致左肾静脉受压的疾病。这类患者常因症状隐匿被误诊,今天我们就通过小敏的案例,揭开这个特殊疾病的面纱。

一、真实案例:运动后的红色警报

小敏身高170cm,体重仅48kg(BMI=16.6)。近半年每当长跑或舞蹈训练后,左侧腰部持续胀痛,且尿液呈洗肉水色。外院曾误诊为“肾炎”,但肾功能始终正常。最终通过超声检查发现:左肾静脉在腹主动脉与肠系膜上动脉夹角处狭窄至1.5mm(正常>5mm),狭窄前扩张达10mm,确诊为胡桃夹综合征。

二、疾病全解析

1. 发病机制:血管间的“致命夹角”

当肠系膜上动脉与腹主动脉之间的夹角小于35°(正常45-60°),左肾静脉如同被核桃夹挤压。多见于:

体型瘦长的青少年(BMI<18.5)

腹主动脉旁淋巴结肿大(如肿瘤或炎症)

脊柱过度前凸(舞蹈、体操从业者)

权威证据:解剖学研究显示,NCS患者主动脉-肠系膜夹角平均仅28±6°(Granata A, et al. J Ultrasound 2019)

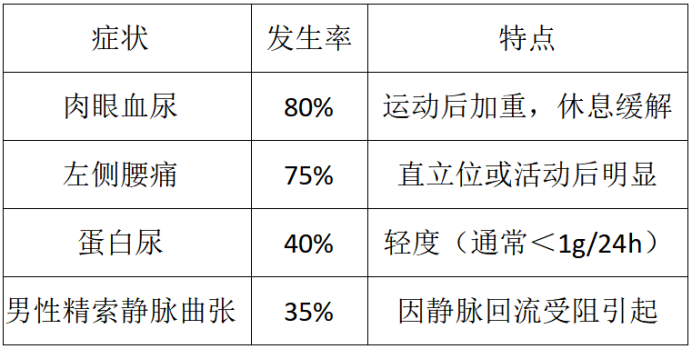

2. 典型症状:运动后的身体警报

3. 诊断金标准:影像学锁定“夹点”

超声多普勒:首筛工具,诊断敏感度>90%(站立位更显著)

CT/MR血管成像:清晰显示“鸟嘴征”(左肾静脉受压变窄)

肾静脉造影:直接测量压差(狭窄段压差>3mmHg可确诊)

国际标准:胡桃夹综合征国际共识声明(2021)推荐超声+CT联合诊断

4. 治疗阶梯:从观察等待到微创手术

① 保守治疗(病程<2年且症状轻)

增重:BMI需>20(目标增加体脂率5%-10%)

体位疗法:避免久站,休息时采用膝胸卧位

药物:血管保护剂(如羟苯磺酸钙500mg bid)

② 介入治疗(症状持续>24个月)

左肾静脉支架置入:微创手术,即刻解除压迫(成功率>95%)

血管转流术:适用于支架禁忌者

最新进展:可降解支架临床试验中(Liang T, et al. Cardiovasc Intervent Radiol 2023)

5. 预防与生活管理

体重监控:青少年保持BMI>18.5

书包减负:学生单肩包重量<体重10%

运动选择:避免举重、马拉松等增压运动

营养强化:补充维生素C(促进血管内皮修复)

三、小敏的康复之路

经过3个月保守治疗(增重至BMI 19.5+羟苯磺酸钙),小敏的血尿消失。复查超声显示左肾静脉受压减轻(狭窄段从1.5mm→2.8mm)。医生建议她继续维持体重,并改为游泳等低冲击运动。

胡桃夹综合征如同身体里一把隐形的“血管钳”,尤其青睐瘦高体型的年轻人。记住三个关键信号:运动后血尿、左侧腰痛、瘦长体型。早期通过超声即可筛查,多数患者通过科学增重和生活方式调整能有效控制。及时识别这个“温柔的夹击”,避免不必要的肾损伤!

医生寄语:不是所有血尿都是肾炎,异常的“瘦”也可能是疾病的导火索。