夜深人静,当整座城市都沉入梦乡,45岁的王女士却只能在床上辗转反侧。作为一名中学教师,白天需要饱满的精神状态授课,但近半年她几乎每晚都深陷“清醒地狱”:入睡困难,夜间频频醒来,凌晨3、4点就再也无法入睡。白天疲惫不堪,注意力难以集中,情绪也变得焦躁。王女士的经历并非个例。据《柳叶刀》子刊最新研究显示,全球约有 10%-30% 的成年人受失眠障碍困扰,其中达到临床诊断标准(慢性失眠障碍)的约占 6%-10%。长期失眠不仅影响生活质量和工作效率,更与高血压、糖尿病、抑郁症、焦虑症等疾病风险显著升高密切相关。了解失眠、科学应对,是守护身心健康的重要一环。

一、典型案例:王女士的失眠困扰

王女士,45岁,中学语文老师。半年前因工作压力剧增(面临职称评定和班级升学率考核),开始出现入睡困难(躺下后需1-2小时才能睡着)、睡眠维持困难(每晚醒来2-3次,醒来后难再入睡)、早醒(比预期早醒1-2小时且无法再次入睡)。总睡眠时间不足5小时。白天精神萎靡、注意力不集中、情绪烦躁易怒,工作频频出错。曾自行服用褪黑素效果不佳,尝试睡前饮酒反而加重早醒。体格检查及常规血液检查(包括甲状腺功能)均未见明显异常。经评估,符合慢性失眠障碍诊断。

二、失眠:不只是“睡不着”那么简单

1、定义: 失眠障碍是以频繁而持续的入睡困难(入睡时间 > 30分钟)和/或睡眠维持困难(夜间觉醒时间 > 30分钟或频繁觉醒)、早醒,并伴有日间功能损害(如疲劳、注意力不集中、情绪不稳等)为主诉的睡眠障碍。症状需每周出现至少3晚,持续至少3个月。

2、发病因素(多因素交织):

心理因素: 压力(工作、学习、生活事件)、焦虑、抑郁是最常见诱因和维持因素。王女士的失眠即由工作压力触发。

生理因素: 慢性疼痛(关节炎、头痛)、呼吸困难(哮喘、心衰)、夜尿增多(前列腺增生、糖尿病)、不宁腿综合征、更年期潮热等。

环境因素: 噪音、光线过强、温度不适(过冷或过热)、床具不适、作息不规律(如倒班、时差)。

生活行为因素: 睡前过度使用电子产品(蓝光抑制褪黑素分泌)、饮用咖啡/浓茶/酒精、晚餐过饱或过饥、缺乏运动或睡前剧烈运动、白天长时间卧床或小睡。

药物/物质因素: 某些药物(如激素、支气管扩张剂、某些降压药、中枢兴奋剂)、酒精、尼古丁、毒品戒断。

遗传易感性: 家族中有失眠病史者风险可能增高。

3、发病机制(核心:过度觉醒): 失眠并非简单的“睡眠不足”,而是大脑处于一种“过度觉醒”状态,即使在夜晚,负责警觉和应激反应的系统(如下丘脑-垂体-肾上腺轴HPA轴、交感神经系统)也持续活跃,而促进睡眠的系统(如GABA能系统、褪黑素分泌)功能相对减弱。这种神经生理上的“兴奋-抑制”失衡是失眠的核心机制。

三、识别失眠:症状、体征与评估

1、典型临床症状:

夜间症状: 入睡困难、睡眠维持困难(易醒、醒后难入睡)、早醒、睡眠质量差(感觉睡眠不解乏)。

日间症状: 疲劳乏力、注意力/记忆力下降、情绪低落或烦躁易怒、社交或职业功能受损、对睡眠过度担忧。

2、体征: 失眠本身无特异性体征。但长期失眠者可能出现精神萎靡、眼周发黑、面色憔悴等。重点在于发现并评估可能导致失眠的躯体疾病(如心肺疾病、疼痛、甲状腺功能亢进等)或精神疾病(焦虑抑郁)的体征。

3、严重程度评估:

主观评估: 睡眠日记(连续记录1-2周的入睡时间、觉醒次数、总睡眠时间、日间感受等)是核心工具。量表如匹兹堡睡眠质量指数量表(PSQI)、失眠严重指数量表(ISI)也常用。

客观评估(非必须): 多导睡眠图(PSG)主要用于排除其他睡眠障碍(如睡眠呼吸暂停、周期性肢体运动障碍),并非诊断失眠的常规手段。体动记录仪可辅助评估睡眠-觉醒节律。

四、科学应对失眠:治疗策略

治疗目标不仅在于改善睡眠本身,更要减轻日间损害。认知行为疗法(CBT-I)是国内外指南推荐的一线治疗。

1. 非药物治疗:基石与首选

认知行为疗法(CBT-I): 这是最有效且持久的非药物治疗方法。一项发表在《美国医学会杂志》(JAMA)上的大型随机对照试验证明,CBT-I在改善慢性失眠方面与药物疗效相当,且长期效果更优,复发率更低。CBT-I通常包括:

睡眠限制疗法: 限制在床时间,使其接近实际睡眠时间,建立睡眠驱动力。

刺激控制疗法: 重建床/卧室与睡眠的积极联系(如只在困倦时才上床,床只用于睡眠,睡不着时果断起床等)。

认知疗法: 纠正对睡眠的错误观念(如“必须睡够8小时”、“昨晚没睡好今天肯定完蛋了”)和过度担忧。

睡眠卫生教育: 建立良好习惯(见下文“预防与生活注意事项”)。

放松训练: 如渐进式肌肉放松、腹式呼吸、冥想等,减轻躯体紧张和思维奔逸。

疗程: 标准的CBT-I通常需要6-8次,每周1次,由经过培训的治疗师(心理师、睡眠科医生)进行。研究表明,大多数患者在治疗结束时及结束后数月甚至数年仍能维持疗效。

2.药物治疗:辅助与短期管理

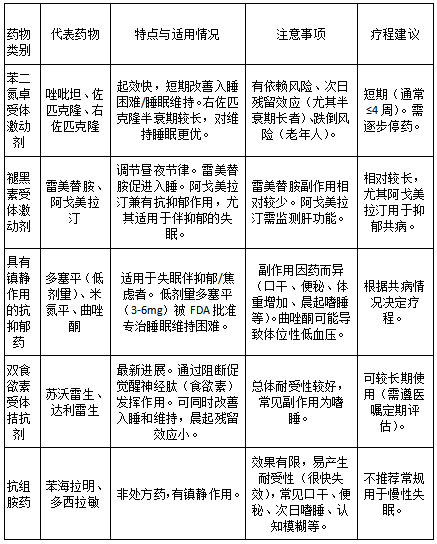

药物主要用于短期缓解严重失眠症状,或与非药物治疗联合。需在医生指导下使用,权衡利弊(疗效、副作用、依赖风险)。常用药物类型:

重要原则:

①个体化: 根据失眠类型(入睡难、维持难、早醒)、年龄、共病、药物相互作用、副作用风险选择。

②最低有效剂量、短期使用: 尤其苯二氮卓类及非苯二氮卓类(Z-drugs)。

③按需服用: 某些药物(如唑吡坦)可考虑“按需”策略(非每晚服用)。

④逐步停药: 避免突然停药引起反跳性失眠或戒断症状,需在医生指导下逐步减量。

⑤老年人慎用: 对药物更敏感,副作用(跌倒、认知障碍)风险更高,需调整剂量。

3. 最新诊治进展:

精准医学探索: 研究失眠的潜在生物学标志物(如特定脑电图特征、遗传特征、炎症因子),以期未来实现更个体化治疗。

数字疗法(Digital Therapeutics, DTx): 基于CBT-I原理开发的可处方化软件程序(如手机APP) 是近年重大突破。多项研究(如发表在Sleep、JAMA Psychiatry上的研究)证实其有效性,能突破地域限制,提高CBT-I可及性。例如,美国FDA已批准数款失眠数字疗法处方。

双重食欲素受体拮抗剂(DORAs): 如苏沃雷生、达利雷生,提供了新的作用机制选择,长期安全性数据正在积累中。

对共病的重视: 强调同时识别和治疗与失眠共存的躯体疾病(如睡眠呼吸暂停、慢性疼痛)和精神疾病(焦虑、抑郁),进行综合管理。

五、预防失眠与生活中的注意事项

预防和改善失眠,关键在于建立并坚持良好的“睡眠卫生”习惯:

1、规律作息: 每天(包括周末)尽量固定时间上床和起床,塑造稳定生物钟。

2、营造良好睡眠环境: 卧室保持黑暗(遮光窗帘)、安静(耳塞)、凉爽(18-22℃为宜)、舒适(床垫、枕头)。移除卧室中的电视、电脑等干扰物。

3、建立放松的睡前仪式: 睡前1小时调暗灯光,进行舒缓活动(如温水浴、阅读纸质书、听轻柔音乐、冥想、深呼吸)。睡前1小时严格避免接触手机、平板、电脑等电子屏幕(蓝光抑制褪黑素分泌)。

4、限制床上活动: 床只用于睡眠。避免在床上工作、看电视、刷手机。

5、管理饮食:

下午及傍晚避免摄入咖啡因(咖啡、茶、可乐、巧克力)、尼古丁。

睡前避免大量进食、饮水(减少夜间醒来的可能)。

避免睡前饮酒(酒精虽能助眠,但会严重破坏后半夜睡眠结构,导致早醒)。

6、日间活动:

规律锻炼: 有助改善睡眠,但避免在睡前3小时内进行剧烈运动。

接触自然光: 日间(特别是上午)接触自然光有助于调节褪黑素分泌和生物钟。

限制日间小睡: 如有午睡习惯,控制在20-30分钟内,避免在傍晚小睡。

7、管理压力与担忧:

白天留出专门时间处理担忧或计划事务,避免将问题带上床。

学习放松技巧(正念、冥想、瑜伽)。

如持续存在焦虑抑郁情绪,积极寻求专业帮助(心理治疗、必要时药物)。

8、睡不着怎么办? 如果卧床约20-30分钟仍无法入睡,或醒来后难以再入睡,不要强迫自己躺在床上辗转反侧。果断起床! 到另一个房间,在昏暗光线下进行一些安静、放松的活动(如阅读枯燥的书),直到感到有睡意再回到床上。

失眠,这位悄然偷走无数人夜晚安宁的“窃贼”,其背后是复杂的心理、生理、环境与行为因素的交互作用。王女士的故事提醒我们,面对长期睡眠困扰,自我强撑或盲目尝试偏方并非良策。科学认识失眠是第一步,明确其表现(入睡难、易醒、早醒、日间功能受损)、理解其成因(压力、疾病、不良习惯等)至关重要。

治疗的核心在于“标本兼治”:

非药物首选: 认知行为疗法(CBT-I) 是国际公认的一线治疗,通过调整不良睡眠习惯、纠正错误睡眠认知,能带来持久、安全的改善。数字疗法的兴起大大提高了其可及性。

药物是辅助: 在医生指导下,可短期使用特定药物(如新型DORAs、特定剂量的非苯二氮卓类药物或抗抑郁药)缓解严重症状,但需警惕依赖性和副作用,绝不能替代行为改变。

生活是根基: 持之以恒地实践良好的睡眠卫生习惯(规律作息、优化环境、管理饮食/运动、放松身心),是预防和改善失眠不可或缺的基石。

失眠并非不可战胜。通过科学认知、积极寻求专业帮助(睡眠科医生、精神心理科医生、心理治疗师)、坚持有效的非药物干预和必要时的合理用药,并从根本上改善睡眠习惯,绝大多数失眠者都能像王女士一样,最终夺回属于自己的宁静夜晚和充满活力的白天。请记住,投资于睡眠,就是投资于整体健康和幸福人生。