夏日炎炎,南方某工地,56岁的建筑工人老张在午后烈日下持续作业3小时后,突然头晕眼花、站立不稳,随后意识模糊并呕吐。工友紧急将他送医,医生诊断其为“重症中暑(热射病)”。老张的经历并非个例——据《柳叶刀》研究,全球每年因高温死亡人数超50万,其中中暑是主要威胁之一。本文将深入剖析这一夏季“隐形杀手”,帮助您科学应对。

一、真实案例:老张的中暑惊魂

老张送医时体温高达41.2℃,皮肤干燥无汗,已陷入昏迷。急诊科立即启动热射病抢救流程:冰毯物理降温、静脉补液、器官功能支持。经ICU 72小时抢救,老张终于脱离危险,但遗留轻度肝肾功能损伤。医生指出:“若再晚30分钟,死亡率将超80%。”

二、中暑的科学真相

1. 发病原因

①环境因素:气温>32℃、湿度>60%、无风环境(《热相关疾病诊治专家共识2023》)

②个体因素:老年人、儿童、肥胖者、慢性病(心脑血管病、糖尿病)患者

③行为诱因:高强度劳动/运动、饮水不足、酒精摄入、不透气衣物

2. 身体如何“崩溃”?

人体散热主要依赖 “散热小分队”:

皮肤血管扩张(血流量可增加20倍)

汗液蒸发(每蒸发1g汗液散热580cal)

当环境温度超过皮肤温度(约33℃),且湿度阻碍汗液蒸发时,散热机制失效。核心体温每升高1℃,基础代谢率增加13%,导致恶性循环:

高温→细胞损伤→炎症风暴→多器官衰竭

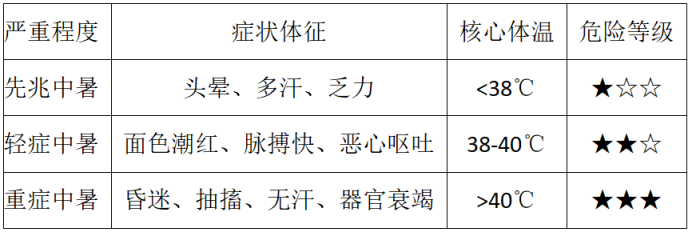

3. 识别中暑的“危险信号”

热射病(重症中暑)是临床急症,死亡率高达60%(JAMA 2019数据)

三、急救与治疗:黄金30分钟决定生死

核心原则:快速降温→第一小时降0.2℃/min

1、现场急救:

立即转移至阴凉处

脱衣+冷水喷洒/浸泡(颈、腹股沟、腋下重点降温)

风扇增强蒸发(《新英格兰医学杂志》推荐方案)

2、医疗干预:

静脉补液:0.9%盐水(避免过量引发肺水肿)

药物支持:安定控制抽搐、血管活性药维持血压

血液净化:用于肾衰竭患者(最新《中华急诊医学》指南)

重要进展: 血管内降温导管技术可将降温速度提升40%,国内三甲医院已逐步应用。

四、预防:远离中暑的“五道防线”

1、时间管理:避开10:00-16:00高温时段作业

2、科学补水:每小时饮水500ml(含0.1%盐分的电解质水更佳)

3、穿戴防护:宽檐帽+透气浅色衣(UPF>40防晒衣最佳)

4、环境改造:工地设置遮阳棚、配备工业风扇

5、高危监测:糖尿病患者避免胰岛素暴露于高温(易失效)

研究证实:穿戴冷却背心可使中暑风险降低76%。

五、生活中的关键细节

1、勿用酒精擦拭降温(加重脱水风险)

2、空调温度≥26℃(避免室内外温差>7℃诱发心脑血管意外)

3、警惕“用药风险”:利尿剂、抗胆碱药(如阿托品)可能诱发中暑

中暑不是“普通疾病”,热射病是需争分夺秒抢救的危重症。牢记 “预防优于治疗”:

躲避烈日、主动饮水、识别预警、快速降温。

当出现高热、昏迷等危险信号时,立即拨打120并启动现场降温——您争取的每一分钟,都在为生命赢得希望。