深夜急诊室,45岁的张先生(化名)刚经历了一场膝关节置换手术,术后第3天突发呼吸困难、胸痛、冷汗淋漓。家属描述:“他像被人掐住了脖子,嘴唇都紫了!”初步检查显示血氧饱和度仅85%,心率高达130次/分。这不是简单的术后不适,而是急性肺栓塞——一个可能瞬间致命的“沉默杀手”。据统计,我国每年约15万人死于肺栓塞,其误诊率高达70%以上(《中华医学杂志》2021年数据)。本文将结合张先生的真实案例,揭示这一疾病的防治要点。

一、真实案例:生死时速的抢救

张先生被紧急推入抢救室。医生立即启动“肺栓塞救治绿色通道”:

1、急查D-二聚体:>5000 μg/L(正常值<500)

2、CT肺动脉造影(CTPA):右肺动脉主干大块充盈缺损

3、心脏超声:右心室扩大,肺动脉高压

诊断明确:高危急性肺栓塞。医疗团队在1小时内完成阿替普酶溶栓治疗,同时肝素抗凝。经过72小时重症监护,张先生转危为安。

警示信号:术后卧床、突发呼吸困难+低氧血症+心动过速,是肺栓塞的典型“三联征”前兆。

二、发病机制:血管里的“交通堵塞”

当静脉系统血栓(多来自下肢深静脉)脱落,随血流堵塞肺动脉,即发生肺栓塞。其后果包括:

1、气体交换障碍:肺动脉血流受阻→血氧骤降(如张先生血氧85%)

2、右心衰竭:右心室为对抗栓塞阻力而过度做功→心肌损伤(《新英格兰医学杂志》2019年研究指出,约40%患者存在右心功能不全)

3、循环崩溃:严重者可出现休克甚至猝死

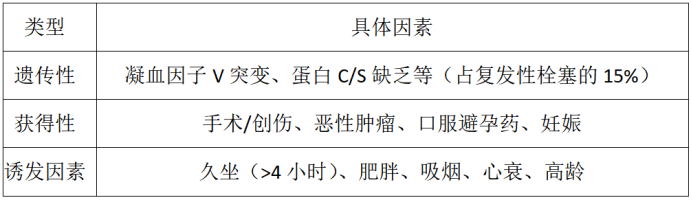

三、危险因素:这些人群需高度警惕

张先生的危险因素:关节置换手术(静脉内皮损伤)+ 术后制动(血流淤滞)

四、症状与体征:识别这些“求救信号”

数据来源:2020年《欧洲心脏病学会肺栓塞指南》

典型三联征(仅占20%):胸痛(呼吸时加重)、咯血、呼吸困难

更常见表现:

突发气促(85%患者出现)

晕厥(提示高危栓塞)

咳嗽、冷汗、烦躁不安

关键体征:

呼吸频率>20次/分(92%患者)

心率>100次/分(44%)

颈静脉怒张、下肢不对称肿胀(深静脉血栓征象)

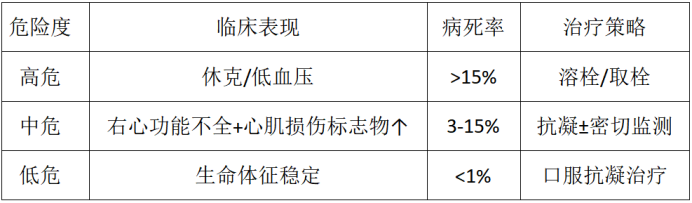

五、疾病分层:决定生死的“危险等级”

六、确诊检查:抓住“犯罪证据”

1、D-二聚体:阴性可基本排除(敏感度>95%)

2、CT肺动脉造影(CTPA):诊断金标准,直接显示血栓位置

3、心电图:SIQIIITIII征(I导联S波加深,III导联Q波+T波倒置)

4、超声心动图:右心室扩大/运动功能减退(提示中高危)

注:张先生的CTPA显示右肺动脉主干堵塞,属于高危栓塞

七、核心治疗:与时间赛跑的救治方案

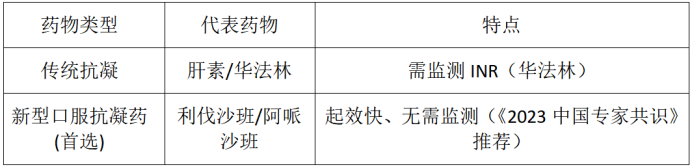

(1) 抗凝治疗——所有患者的基础

(2) 进阶治疗

1、溶栓治疗:用于高危患者(阿替普酶:2小时内静脉输注)

2、导管取栓:对溶栓禁忌者(如近期手术)可微创清除血栓

3、下腔静脉滤器:抗凝禁忌或复发栓塞者

疗程关键点:

继发于手术/创伤:抗凝3个月

无诱因栓塞或复发者:至少3-6个月,部分需长期治疗

八、最新进展:改写治疗格局的突破

1、新型抗凝药主导地位:NOACs(如利伐沙班)在疗效和安全性上全面超越华法林(《JAMA》2022年Meta分析)

2、介入取栓革新:超声辅助导管(EkoSonic)显著提高血栓清除率(《Circulation》2023年研究)

3、基因指导个体化疗程:通过凝血基因检测(如PROC基因)预测复发风险

4、AI辅助诊断:深度学习模型可在CTPA中自动识别微小栓塞(准确率>90%)

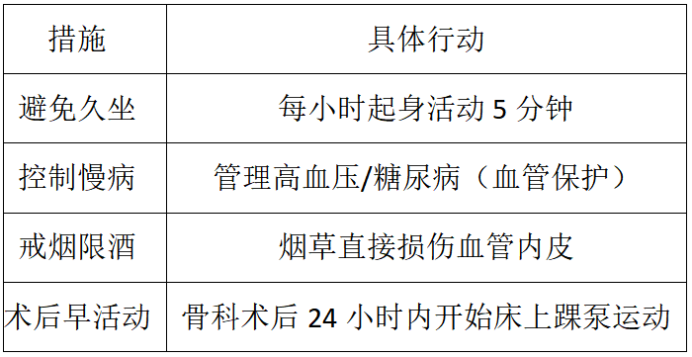

九、预防措施:筑起生命的“防波堤”

(1) 医疗场景预防

住院患者:

低分子肝素预防(骨科/肿瘤手术)

间歇充气加压装置(IPC)促进下肢血流

长途旅行:每1-2小时活动下肢,穿戴梯度压力袜

(2) 日常防护

张先生的教训:若术后及时使用IPC装置并规律踝泵运动,风险可降低60%

十、康复期注意事项

1、严格用药:抗凝药不可随意停用或减量

2、出血监测:关注牙龈出血、黑便、瘀斑等

3、定期随访:

3个月复查D-二聚体+超声心动图

每年评估血栓复发风险

4、生活方式:

保持体重(BMI<24)

避免登山/潜水等高压环境活动

急性肺栓塞如同血管中的“隐形炸弹”,但早期识别可显著改善预后。记住三个关键行动:

1、高危人群要警惕:术后、久坐、肿瘤患者出现突发呼吸困难,立即就医

2、诊断治疗争分秒:D-二聚体+CTPA是确诊核心,抗凝治疗是基石

3、预防胜于抢救:动起来!避免久坐,术后规范抗凝

张先生出院时感慨:“医生告诉我,如果晚到半小时,可能就没有抢救机会了。”这警示我们:对肺栓塞而言,时间就是心肌,时间就是生命。

免责声明: 本文提供的科普信息,不能替代专业医疗建议,抗凝药物使用需严格遵循医嘱,本文不作具体用药指导,具体诊疗请务必咨询医生。

如果您有同样的健康问题,欢迎在评论区讨论交流,或登录“健康160”APP,搜索作者实名“林士军”线上咨询。