儿童抽动症|一文讲清儿童抽动症

王崇华医生

发布于2024-07-16 11:13

阅读量399

首都医科大学附属北京安贞医院

近年随着电子产品的普及、学习压力的增大,家长关注度的提高,临床上抽动症的患儿越来越多。而部分家长认为是孩子的故意捣蛋行为,甚至对孩子进行打骂纠正,导致患儿病情加重。接下来就带大家科学地了解一下抽动症吧!抽动症作为近年来备受关注的一种儿童行为问题,临床中大部分抽动症患儿并不是大家所想象的四肢抽搐表现,大多皆是从一些微小的局部抽动或无意义发声开始的。抽动症好发于5~10岁的学龄前、学龄期儿童,临床症状多样,可分为运动性抽动和发声性抽动。临床上大部分患儿是以眨眼、吸鼻子、耸肩等面部的运动性抽动,或清嗓子、咳嗽、吐痰、打嗝等发声性抽动为首发症状。

运动性症状

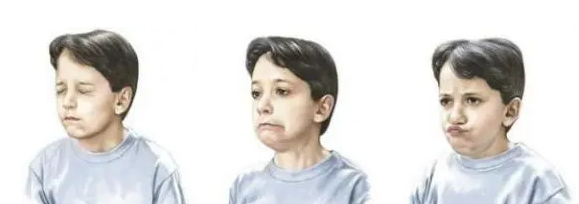

运动性抽动表现为:眨眼、斜眼、皱眉、扬眉、张口、伸舌、噘嘴、歪嘴、舔嘴唇、动鼻子、露牙齿、点头、仰头、摇头、转头、斜颈、耸肩、动手指、搓手、握拳、动手腕、举臂、伸展、内旋手臂、动脚趾、伸腿、抖腿、踮脚、蹬足、伸膝、屈膝、伸髋、曲髋、挺胸、扭腰等。发声性抽动主要表现为:单音、吸鼻音、吼叫、哼哼声、清嗓子、咳嗽声、吱吱声、尖叫声、喊叫声、咕噜声、吐唾沫、吹口哨、吸吮声、犬吠声、鸟叫声等。遗传因素、围生期高危因素、中枢神经系统因素、感染因素、心理因素、社会环境因素等。

(1)心理因素:遭受惊吓、情绪激动、学业负担繁重、长期焦虑不安、刺激的动画片,生活中经历不愉快的事件等。

(2)家庭因素:父母关系紧张、单亲家庭、缺少关爱、训斥或打骂孩子、家长对小孩管教过严等。

(3)躯体疾病:感冒、过敏、腹泻等,特别是链球菌感染可能导致严重抽动的免疫性神经精神障碍。

(4)不良习惯:还有些孩子对别人眨眼、抽鼻子、清嗓子等行为感兴趣,反复模仿而逐渐行为固定。

(5)遗传因素:流行病学调查发现家庭中若有抽动症患者,相较于其他儿童而言,其发生几率明显较高,故认为与家族遗传有关,可能与整个家庭环境诸因素密切相关。

根据发病年龄、病程、临床表现和是否伴有发声抽动分为短暂性抽动障碍、慢性运动或发声抽动障碍、多发性运动和发音联合抽动障碍三种临床类型。

1、短暂性抽动障碍:是儿童期最常见的抽动障碍。以单纯运动抽抽动为多见,以颜面部肌群抽动为主,挤眉弄眼、皱额扬眉、摇头、耸肩。单纯性发音抽动较少见,多为无意义的清嗓子、咳嗽声音。2、慢性运动或发声抽动障碍:抽动症状持续达一年以上者为慢性抽动障碍。3、多发性运动和发音联合抽动障碍:运动抽动和发声抽动。